ルーヴル美術館で開催されている『道化師‐中世からルネサンス』展に行ってきました。

中世から写本や美術工芸品には寓者の姿があった。寓者の定義は『詩編』52編にある。この文章の中に、『愚か者は心の中で、神はいないと言う』という一節がある。このことから愚者とは神を信じない者をいうことが分かる。

そして14世紀から王侯貴族に使える王宮道化師が表れる。王が道化師を携える習慣は、聖書で知られる賢者サロモン王が、マルコフという寓者を従えていた事に起因する。この中世に作り上げられた、マルコフの返答は有名になり、各地で宮廷道化師が雇われるようになる。

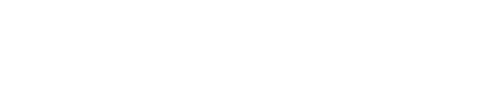

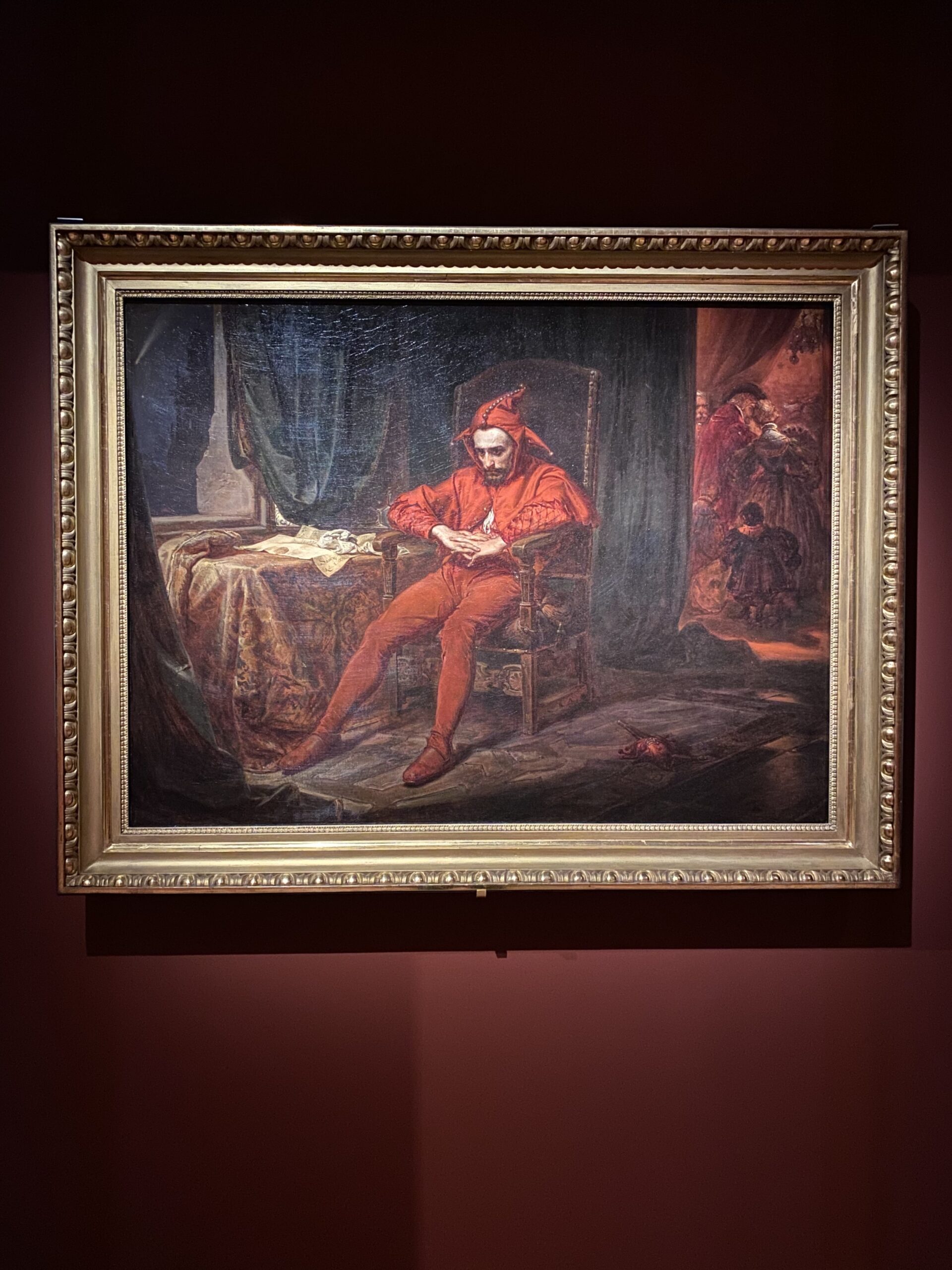

また道化師には2種類存在する。先天的なものと職業的なものである。前者は、病気なので自由な言動が許されており、後者はその役割がら言動の自由がある。しかし宮廷道化師といえども、彼等は社会から距離を置かれ、孤独な生活を送らなければならなかった。

中世の道化師から近代の狂人

そして寓者と恋愛は切っても切り離せない関係であった。中世では騎士物語の『トリスタンとイゾルデ』、『ランスロット』に見られるような狂わしい恋のテーマも取り上げられている。この時代、これらの物語からインスピレーションを受けた装飾写本や象牙の美術工芸品が多数作られた。

そして14世紀には、神秘的で象徴的な存在であった道化師、愚者が社会に溶け込むようになる。彼らは宮廷で、特別に批判や皮肉を言うことができる存在であった。これらの道化師は、道化棒、縞々の服装、頭を覆うフードや鈴などを目印としていた。

その後15世紀には、カーニヴァルや伝統的な祭りで寓者の姿を多く見かける様になる。そして彼らは、宗教改革の時にも相手を罵るのに使われた。(愚者はカトリックまたはプロテスタント)この中世からルネサンスの時代、ボスやブリューゲルの作品にみられるよう、道化師、愚者はいたるところに描かれていた。

近代になり欧州の宮廷では、愚者は宮廷道化師や小人に取って代わる。そして18世紀には、狂気に焦点があてられるようになる。

狂気の自画像

時系列で展示される作品の最後に、クールベの自画像『アーティスト‐驚愕』(1844年‐1848年)がある。黄色い縞模様の上着は宮廷道化師のようである。顔にかかる髪を左手で抑え、眉間にしわを寄せた額から驚きの様子がうかがえる。そして大きく見開いた両目からは、驚愕のあまり狂気になりかけている事がうかがえる。彼は、狂気になる自画像をどんな気持ちで描いたのだろうか。

展示作品

参考サイト/ルーヴル美術館

今月の美術展

ルーヴル美術館の情報

Musée du Louvre

『愚者‐中世からルネサンス』展は2月3日まで開催

開館時間 月、木、土、日曜9時から18時、水曜、金曜日は9時から21時45分まで開館、火曜休館日(チケット販売は1時間前まで、閉館30分前から展示室閉鎖開始)

住所 Rue de Rivoli 75001 Paris

料金 大人22€、18歳未満無料

地下鉄 1番線、7番線Palais-Royal/Musée du Louvre駅、14番線Pyramides

バス 21番、27番、39番、67番、68番、69番、72番、74番、85番、95番

駐車場 1 avenue du Général-Lemonnier 7時から23時(ショッピングセンターCarrousel du Louvre 入口)