2月にパリのプチパレで開催されていた、『リベーラ』展へ行ってきました。

ホセ・デ・リベーラは1591年にスペインのバレンシア近郊で生まれた。そして彼は14歳で単身イタリアに渡り、その後ローマとナポリで画家として活躍する。

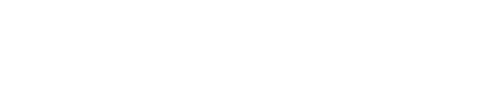

17世紀初めのイタリアは、カラバッジョの影響を受けた作品が多い。それは、光と影のコントラストを強調し、ドラマチックな場面を切り抜いたような絵画だった。そのためカラバッジョと同時代を生きたリベーラも闇と光の画家と呼ばれている。

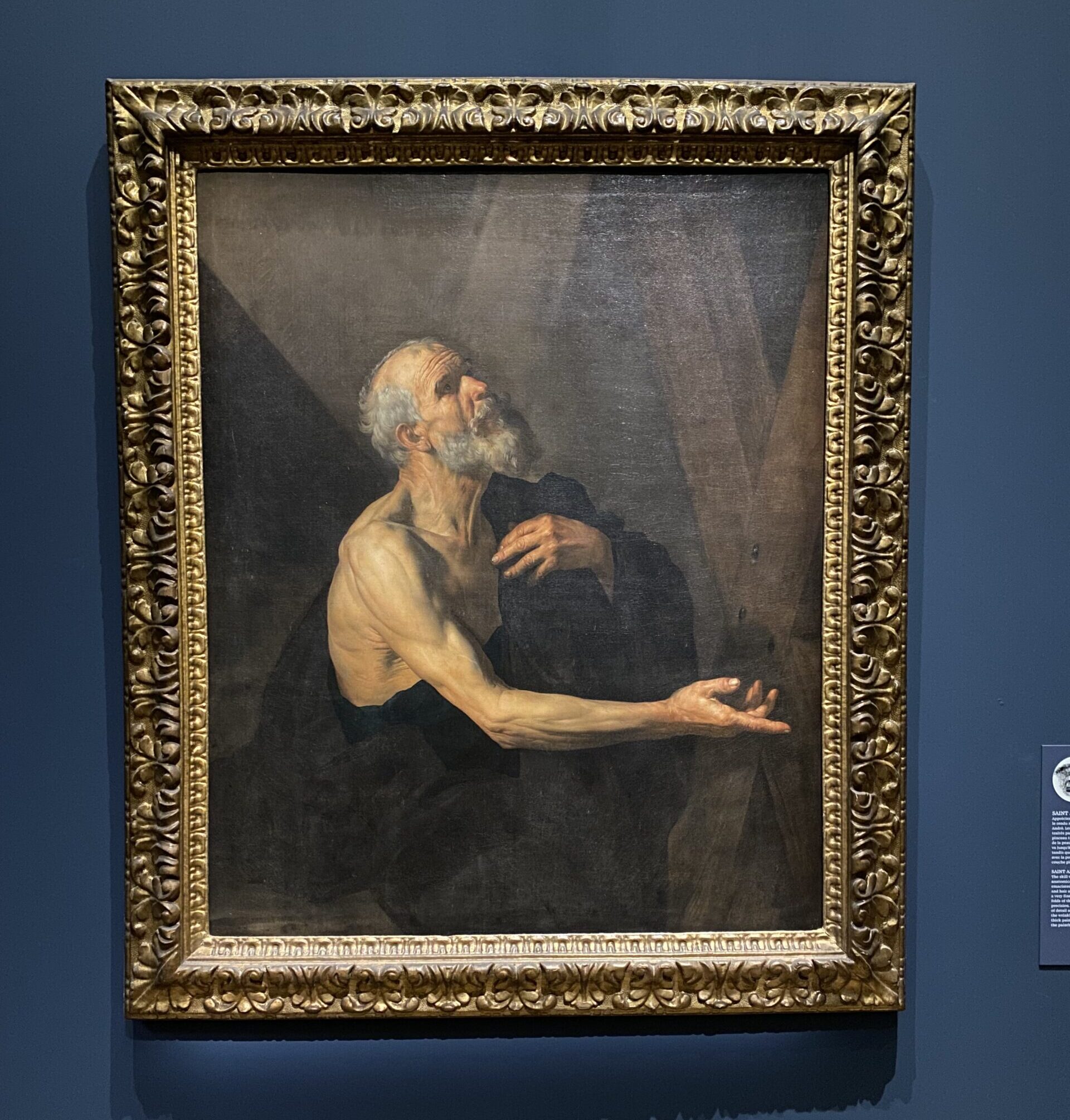

またこれらの作品の多くは、サインがないため作者がわからない作品が多い。そのため『聖ペトロと聖パウロ』のリベーラのサインは貴重な情報源となった。そしてこの作品を出発点にして、リベーラの作品がつぎつぎに発見された。

リベーラ研究の近年の成果‐注目作品

有名なローマのボロゲーゼ美術館所蔵の『サロモンの審判』は、リベーラの作品かどうか長い間議論が交わされていた。しかし近年、この作品はリベーラの真作と判断された。その根拠として、画面右側後方の二人の男性の表情が、リベーラが多く残した作品の人物の様子と似ていることなどが挙げられる。

リベーラ、ローマ時代(1613-1616)

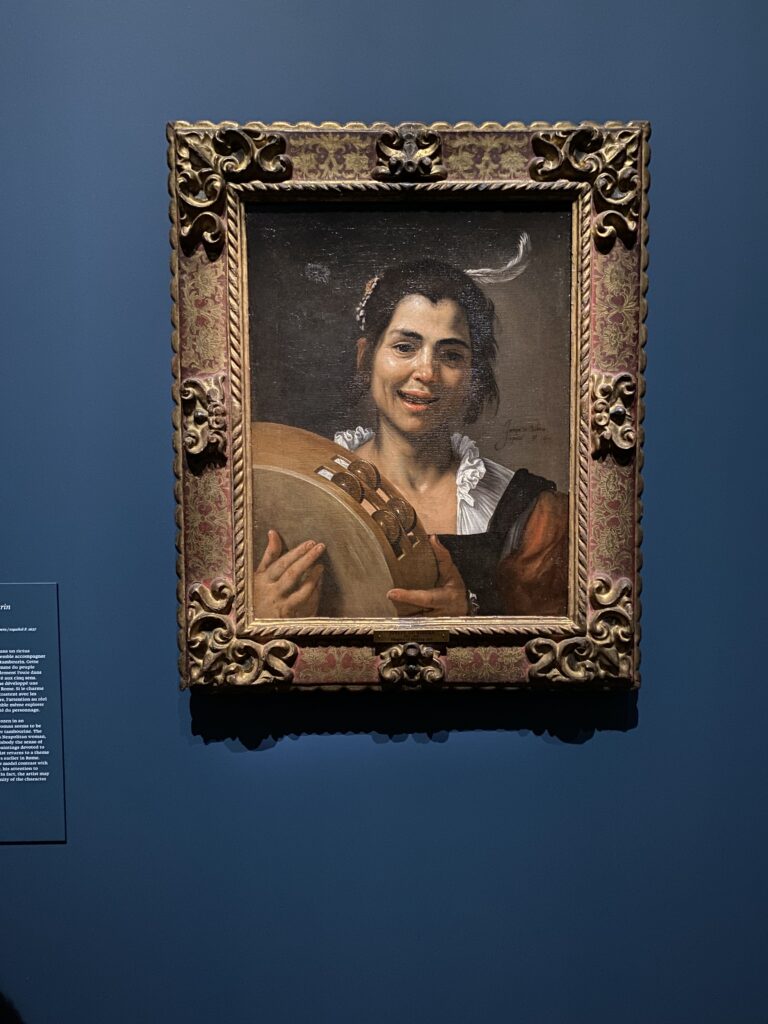

ローマに着いたリベーラは、お金がないので貧しい貧民街に住むことになる。そこで彼は、ローマの貧しい人々をモデルにし作品を制作する。これらのモデルはあるときは哲学者、ある時は聖人になり作品に登場する。彼等の表情をよく見ると肌のしわ、鼻のあたりが赤かったりとても写実的だ。またリベーラは絵画を量産するため、同じモデルのデッサンを使いまわして新たな作品を作っていた。そのため聖人の肖像画の人物が、宗教画の背景に再び登場していたりする。

そして若きスペイン画家は、ローマに『アポストラド(一連のキリスト教聖人の半身肖像画)』をつたえた初めての画家であった。というのもそれまでイタリア絵画には、一人ひとりの聖人の肖像画をそれぞれ一枚の絵に描いた作品群というものは存在しなかった。またアポストラドは、複数の絵で一つの作品となるため仕事量も多くなり時間もかかる。

リベーラの時代流行したカラバッジョ風の絵画とは、キャンバスにデッサンをしないで直接絵を描き始める。そのためその勢いが絵から伝わってくるのも魅力である。そしてもう一つの利点は、デッサンがないので早く作品が仕上げられ大量生産することができる事だ。

リベーラ、ナポリ時代(1616-1652)

画家が25歳の時ナポリに到着した頃、この地はスペイン領であった。そのため多くのスペイン人画家がこの街に滞在していた。またこの時期、ナポリは教会の建築や装飾などに多くのアーティストを必要としていた。そして彼はこの地でスペイン人副王の庇護を受け作品の受注する。

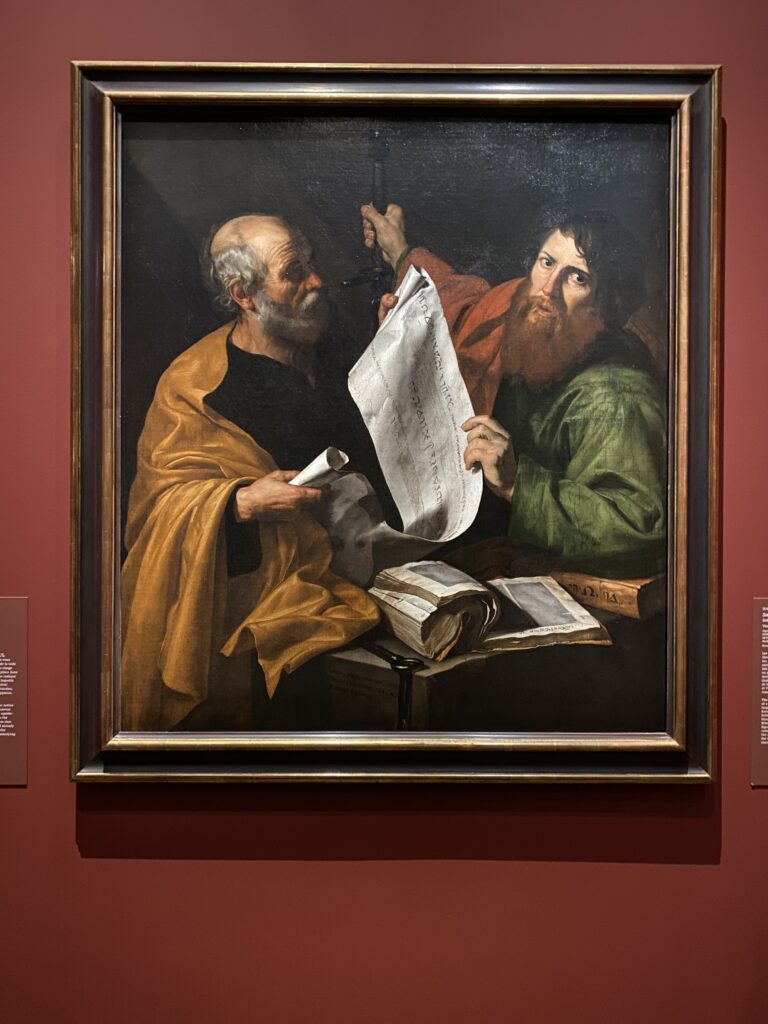

今回の展覧会には、ルーヴル美術館の『えび足の少年』やプラド美術館の『マグダレーナ・ベンテゥーラと夫』が特別貸し出されていた。後者の作品は37歳の時にひげが生え出した女性をその夫とともに描いた。

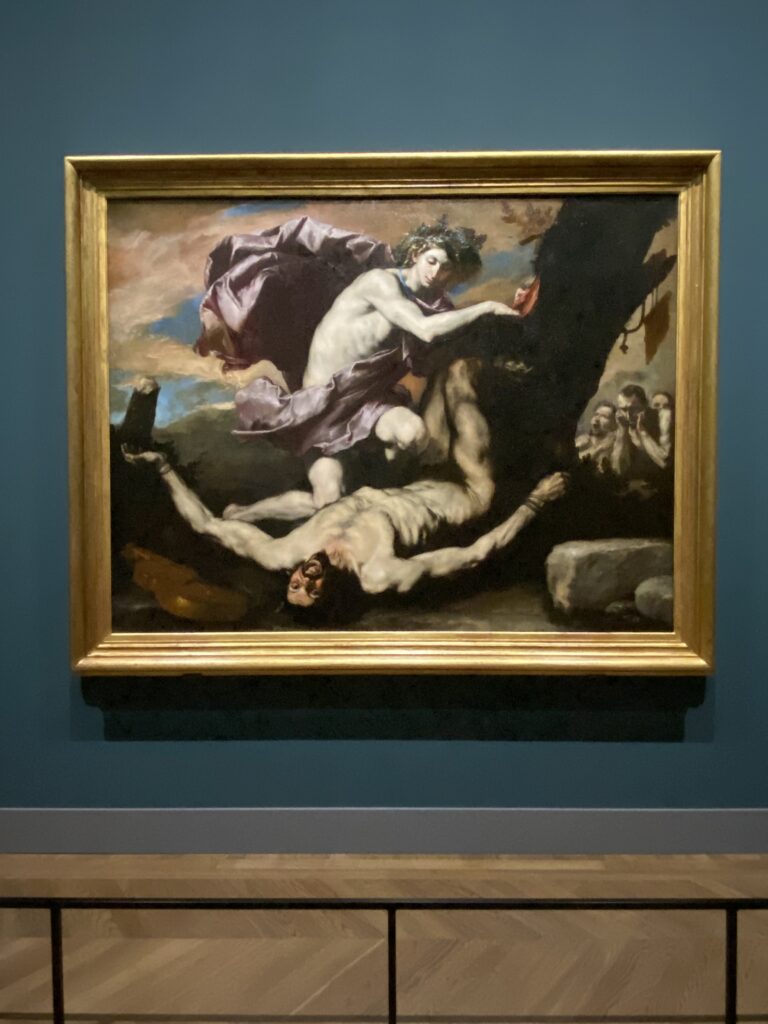

暗黒と光‐残酷な主題を明暗法で表現

彼の作品は、神話や宗教の殉教など残酷なテーマも多く扱う。しかし生身の人間の皮をはいだりする絵は、17世紀ヨーロッパではよく描かれたモチーフである。また画家は明暗法を使い残酷なシーンをより効果的に表現した。

リベーラは貧しい階級のモデルでも真実をそのまま描く。そして傷んだ歯もしわだらけの皮膚も汚れた服装も写実的に表現されている。なぜか美しくないこれらの絵に目が惹かれる。それは彼が、人の内面の美しさを見るものに伝えようとしているからかもしれない。

参考サイト/プチ・パレ

プチパレの記事

プチパレの情報

Petit Palais

開館時間 火曜から日曜10時から18時(チケット販売は17時15分まで、17時45分より庭と展示室の退室案内開始)、1月1日、5月1日、11月11日、12月25日閉館

住所 Av. Winston Churchill, 75008 Paris

電話 +33(0)1 53 43 40 00 (開館日の午前10時から18時まで)

料金 常設展無料

地下鉄 1番線13番線Champs-Elysées-Clemenceau駅、9番線Franklin D.Roosevelt駅

鉄道 RER C線 Invalides駅

バス 28、42、72、73、80、83、93